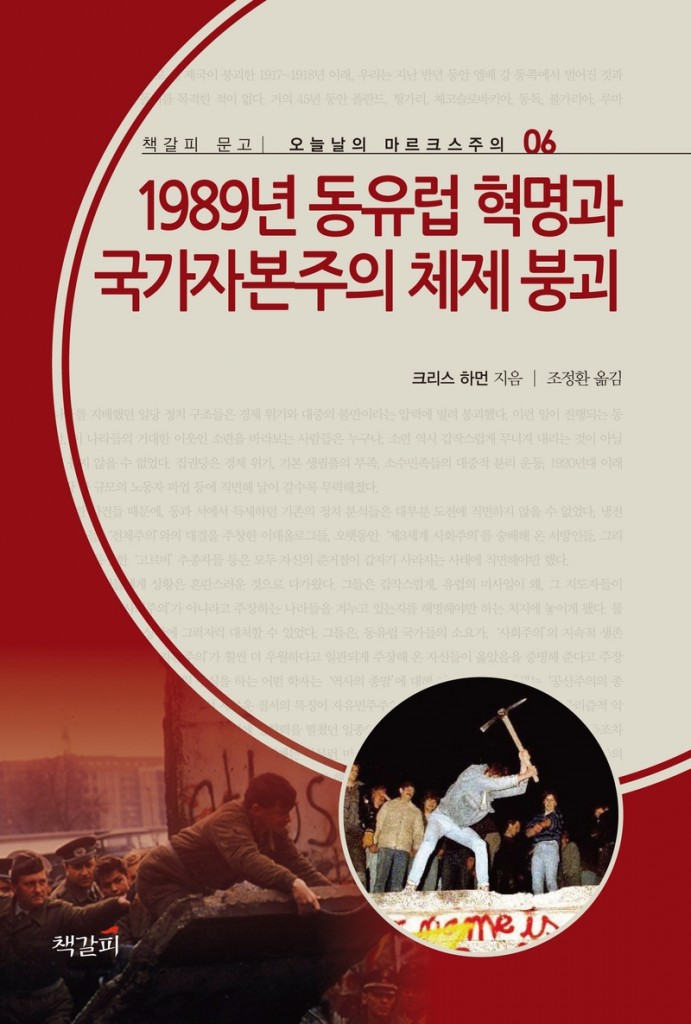

1989년 11월 베를린 장벽이 붕괴한 지 20년이 흘렀다. 동유럽의 ‘현실 사회주의’ 체제들을 무너뜨린 정치적 격변은 1991년 소련 해체에서 절정에 달했다. 그러자 서방의 자유 시장 이데올로그들은 인간의 본성을 거스르는 사회주의 실험은 실패했고, 자본주의만이 인류의 대안이라며 ‘역사의 종말’이라고 떠들어 댔다. 동서 냉전의 한 축인 친소 진영이 모종의 사회주의 체제라고 믿었던 전 세계 좌파들은 낙담하고 사기저하됐다.

그러나 지난 20년의 역사는 이런 생각들이 모두 틀렸음을 보여 준다. 소련과 동유럽의 시장 개혁은 경제성장과 번영은커녕 1998년 러시아 경제 공황에서 단적으로 드러나듯 만성적 경기 침체와 대중의 극심한 생활수준 저하로 이어졌다.

‘사회주의’가 무너지고 자본주의가 ‘부활’했다는 ‘체제 변혁’에도 불구하고 옛 소련의 보안경찰 KGB 출신인 푸틴이 오늘날 러시아 지배자들의 우두머리이고 구체제에서 소수 특권층으로 대중의 원성을 샀던 자들이 여전히 정치·경제 권력을 장악하고 있다.

이런 일이 어떻게 가능했을까?

저자는 동유럽 혁명과 소련의 이행이 ‘체제 변혁’이 아니라 체제의 ‘옆 걸음질’이었기에 그럴 수 있었다고 주장한다. 그리고 그것이 왜 옆 걸음질인지를 알려면 고전 마르크스주의 이론을 현대적으로 발전시킨 국가자본주의 이론을 바탕으로 그 사회들을 분석해야 한다고 강조한다.

1980년대 말 한국에서 사회 변혁을 추구하며 급성장했던 스탈린주의 좌파들도 소련 해체 이후 급격하게 몰락했다. 그들 중 많은 사람들이 사회주의라는 꿈을 버렸고 자본주의 자체의 모순이 아니라 현상들을 치유하는 것을 목표로 삼았다. 심지어 어떤 이들은 자본주의가 대안이라고 주장하며 체제의 충실한 지지자가 되기도 했다.

그러나 저자는 위로부터의 사회주의가 아니라 아래로부터 사회주의, 즉 노동계급의 자기 해방을 핵심으로 하는 고전 마르크스주의의 관점에서 보면 동유럽과 소련은 사회주의가 아니라 국가자본주의 체제일 뿐이라고 주장한다. 국가자본주의 이론은 소련이 세계 최초로 인공위성을 발사하고 수십 년 만에 서방 국가들을 따라잡은 급속한 공업화와 고도의 경제성장이 어떻게 가능했는지, 그리고 그렇게 잘나가던 경제가 왜 장기 침체에 빠졌다가 붕괴했는지를 모두 이해할 수 있게 해 준다.

오늘날 자본주의 경제 위기 때문에 사회주의를 비롯한 각종 대안 논의가 줄을 잇고 있다. 이런 논의는 20세기 사회주의의 경험, 즉 소련과 동유럽의 ‘사회주의’ 모델을 둘러싼 논쟁을 피해 갈 수 없다. 동유럽 혁명이 한창이던 1989년 말에 쓰인 이 책은 이후 현실로 입증된 사태 전개도 정확하게 예측함으로써, 미래의 대안을 모색하는 데 꼭 필요한 옛 소련과 동유럽의 역사를 올바로 이해할 수 있게 해 준다.